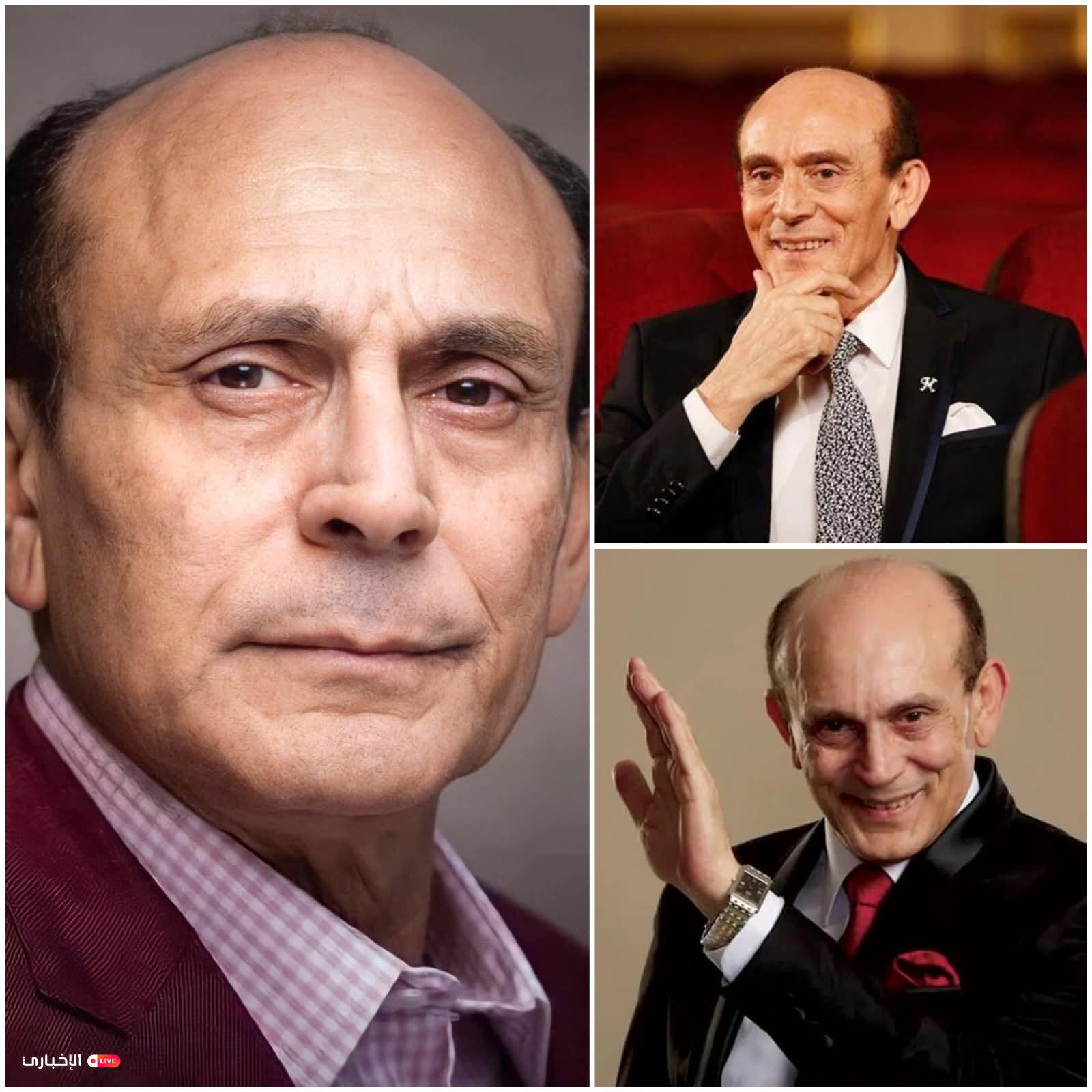

في بيت هادئ على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، توقفت ضحكة طالما ملأت المسرح والقلوب، محمد صبحي الفنان الذي عاش عمره يزرع الوعي في الناس بلسان الضحك وعقل الفيلسوف، يرقد الآن في العناية المركزة، يصارع تعبًا مفاجئًا وضيقًا في التنفس، كأن الجسد أنهكه ما لم تُنهِه السنين من كفاح.

بدأ مشواره من أزقة شبرا، شابًا لا يملك إلا حلمًا جامحًا أن يكون للفن معنى ورسالة. لم يكن يطلب الشهرة، بل كان يبحث عن “إنسان أفضل”، عن وعيٍ لا يموت، وعن وطنٍ يبتسم وهو يعالج جراحه.

تخرّج من معهد الفنون المسرحية وفتح أبواب المسرح لنهضة فكرية لم تعرفها الكوميديا من قبل؛ فكانت ضحكته سلاحًا، وكانت مسرحيته “وجهًا آخر للحق”.

في “انتهى الدرس يا غبي” علمنا أن الجهل عدو الوطن.

وفي “الهمجي” كشف زيف الواقع حين يفقد الناس بوصلتهم.

وفي “تخاريف” صرخ ضد العبث السياسي والاجتماعي بصيغة ضحكة، لا تُضحك بقدر ما توقظ.

لم يكن كوميديًا فحسب، بل كان فيلسوفًا يرتدي قناع البهجة ليخفي تحته جراح وطن وقلق أجيال.

على مدار خمسين عامًا، ظل يؤمن أن المسرح هو “محراب الوعي”، وأن الفن إن لم يُصلح الإنسان فهو عبث.

واليوم، بعد أن تعب الجسد، ما زال القلب مفعمًا بالحب، وما زالت عيناه تتحدثان بلغة التفاؤل التي علّمها لجمهوره.

أصدقاؤه يطلبون الدعاء، وجمهوره يردده من القلب، لأنه لم يكن مجرد ممثل؛ كان معلمًا بالبسمة، ومفكرًا بالنكتة، وإنسانًا صنع من الوجع رسالة.

محمد صبحي…

حتى في محنته، يعلّمنا درسًا جديدًا:

أن العظماء لا يُقاسون بعدد أعمالهم، بل بعدد الأرواح التي أيقظوها.

وأن الابتسامة، حين تصدر من رجل أنهكه المرض، تكون أصدق من ألف خطاب.

الضوء خافت، والمكان يلفه صمت غريب لا يشبه صمت المسارح بعد انتهاء العرض… في العناية المركزة، يرقد محمد صبحي بين وعيٍ يتسلل ووَعْيٍ يغيب، كأن روحه تتأرجح على خيطٍ دقيق بين الحياة والمسرح الأخير.

يشعر كأنه يسمع أصواتهم — الأطباء، أحباؤه، جمهوره الذي يلهج بالدعاء — لكن الصوت بعيد، كأنهم خلف ستارة سميكة من الضباب. لا يستطيع أن يتكلم، لكنه يرى. يرى الوجوه المرهقة التي تقترب من سريره، يرى نظرات القلق في عيونٍ كانت تضحك يومًا مع مسرحياته، ويرى نفسه بينهم… ممثلًا، ومعلمًا، وإنسانًا يقف في المشهد الأصعب من حياته.

تتداخل في رأسه الصور، تتقاطع الأحداث كأنها شريط سينمائي طويل…

يرى نفسه شابًا يقف على خشبة “المسرح القومي”، يرتجف وهو يسمع أول تصفيق، ثم يرى نفسه في “تخاريف” يصيح في وجه العبث، وفي “الهمجي” يواجه الفوضى بضحكة حادة كالسيف، ثم يرى طفولته في شوارع شبرا، وأمه التي كانت تدعو له أن يصبح “ابنًا نافعًا”.

كل شيء يعود إليه دفعةً واحدة: جمهوره، أصدقاؤه، وجوه تلاميذه الذين حملوا رسالته من بعده.

يبتسم داخله، رغم الألم، كأن الابتسامة وصيته الأخيرة للعالم: “لا تنسوا أن الفن رسالة، لا مهنة.”

في تلك اللحظة، يشعر كأنه يقف على المسرح مجددًا، لكن هذه المرة لا جمهور ولا تصفيق…

يقف وحده في بقعة ضوء تتلاشى ببطء، والستارة الثقيلة تستعد للنزول.

ينظر إلى الأعلى، كمن يسلّم الأمانة لربّها، وتهمس روحه لنفسها:

“لقد أديت دوري كما يجب… وما تبقّى ليس إلا تحية الختام.”

ثم يغمره الصمت، صمت يشبه نهاية العرض…

لكنه هذه المرة لا ينتظر تصفيقًا، بل راحةً أبدية تليق برجلٍ عاش عمره يوقظ العقول ويزرع الضحك النبيل في زمنٍ كان فيه الضحك تجارة.